長崎街道 山家宿 ― 2019-06-03

長崎街道は江戸時代、小倉-長崎間57里(およそ228km)を25か所の宿場で結んでいました。

長崎街道は慶長17年(1612年)に冷水峠が拓かれたことによって小倉から長崎まで57里(228キロ)に25宿が整備されました。

黒田福岡藩内の長崎道は黒崎・木屋瀬・飯塚・内野・山家・原田の6宿が設けられ「筑前6宿」と呼ばれます。

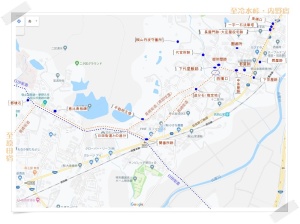

小倉より歩き出した長崎街道散策ですが、福岡県内だけでも歩いてみようと、黒崎・木屋瀬・飯塚・内野・冷水峠越えからの、山家・原田です。

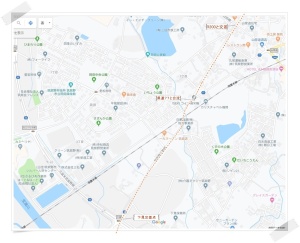

西鉄筑紫駅より、一時間1本の上西山行バスの時間に合わせて、バスで山家まで。

山家宿 - 原田往還 - 筑紫神社 - 原田宿 と散策しました。

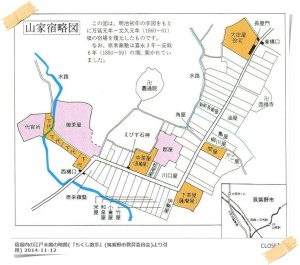

(山家宿)

東構口 → 西福寺前 → 問屋跡 → 群屋跡 → 恵比寿石神 → 御茶屋(本陣)→跡西構口 → 追分石 → 関番所跡 → 恵比寿板碑 → 郡境石

R200 筑豊本線(原田線)山家役場前踏切、山家駐在所を過ぎたあたりから山家宿を望む。

信号手前右が、東構口です。

東構口跡

一字一石法華塔

恵比寿石像(新町)

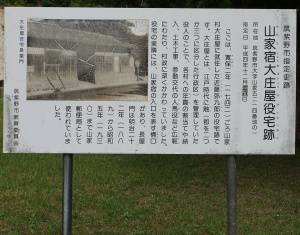

長屋門・大庄屋役宅跡

西福寺前

問屋跡

山家郵便局の街道案内

下茶屋(薩摩屋)跡

下茶屋跡より、郡屋・御茶屋方面を望む。

山家宿郡屋跡

穀蔵

裏門と灰屋

土蔵

郡屋跡より御茶屋方面へ。

山家宿中ん茶屋跡・恵比寿石神像

左へ曲がると西構口、正面が下代屋敷跡・御茶屋跡、右に行くと観音山円通院。

観音山円通院

御茶屋(本陣)跡

下代屋敷跡

代官所跡

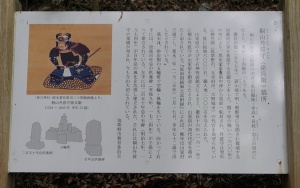

初代代官 桐山丹波守墓所

西搆口に戻ってきました。

西構口

山家の西構口は、道の両側とも石垣の上に土塀、瓦ぶきの昔のままの姿を残していて、

山家の西構口は、道の両側とも石垣の上に土塀、瓦ぶきの昔のままの姿を残していて、

とてもめずらしく貴重です。

西側より、西搆口を望む。

追分石があっただろうと推測される場所です。

まっすぐ進むと、間方信号付近の関番所跡に出ます。

関番所跡 右に曲がる道が日田街道です。

関番所より右折50mほどで、再び長崎街道の案内板があります。

原田往還と呼ばれる、2本の長崎街道です。

で、先ほどの追分石があっただろう地点まで戻りました。

追分石があっただろう地点から右へ。

長崎街道の案内板があります。

不動明王像

先ほどの、日田街道との追分地点に来ました。

長崎街道・日田街道が重なる部分を西へ向かいます。

恵比寿石像(筑前町二)

敬止義塾跡

まっすぐが日田街道。 左折が長崎街道。 奥に郡境石が見えます。

郡境石 「是従西御笠郡、東夜須郡」

もどって、原田宿へ向かい南下します。

長崎街道 山家宿~原田宿 ― 2019-06-03

長崎街道は江戸時代、小倉-長崎間57里(およそ228km)を25か所の宿場で結んでいました。

長崎街道は慶長17年(1612年)に冷水峠が拓かれたことによって小倉から長崎まで57里(228キロ)に25宿が整備されました。

黒田福岡藩内の長崎道は黒崎・木屋瀬・飯塚・内野・山家・原田の6宿が設けられ「筑前6宿」と呼ばれます。

(山家宿)

東構口 → 問屋跡 → 群屋跡 → 西構口 → 追分石 → 関番所跡 → 恵比寿板碑 → 郡境石

東構口 → 問屋跡 → 群屋跡 → 西構口 → 追分石 → 関番所跡 → 恵比寿板碑 → 郡境石

郡境石東

筑紫野市・筑前町(旧夜須町)が交わる地点から原田宿へ向かいます。

筑紫野市・筑前町(旧夜須町)が交わる地点から原田宿へ向かいます。

二タ公民館

県道77号に合流

筑豊本線 岡田踏切

岡田バス停、こんなところにも「一九ラーメン」が・・・

県道77号、県道53号が交差する下見交差点

下見交差点、生コンの左の道が街道です。

生コン横の街道を抜けると「下見往還道」を抜け 宝満川にでます。

下見往還道案内 小さな川の横に案内板発見!

案内板によると、

下見は太宰府天満宮の荘園で、太宰府の「一切経会」という儀式を執り行うための費用としての年貢米を納めていたようです。

江戸時代は、原田宿と山家宿の中間地点として賑わい、商業や手工業なども盛んだったようです。記録によると、薬屋、石屋、酒屋、鍛冶屋、水車屋などがあったようです。

大正から昭和初期にかけての下見は、造り酒屋、呉服屋、紙屋、鍛冶屋などの商店が軒を連ね、また、銀行、病院もあり、旧筑紫村内の中でもかなりの賑わいをみせていました。(案内板より抜粋)

下見は太宰府天満宮の荘園で、太宰府の「一切経会」という儀式を執り行うための費用としての年貢米を納めていたようです。

江戸時代は、原田宿と山家宿の中間地点として賑わい、商業や手工業なども盛んだったようです。記録によると、薬屋、石屋、酒屋、鍛冶屋、水車屋などがあったようです。

大正から昭和初期にかけての下見は、造り酒屋、呉服屋、紙屋、鍛冶屋などの商店が軒を連ね、また、銀行、病院もあり、旧筑紫村内の中でもかなりの賑わいをみせていました。(案内板より抜粋)

往還の跡を、きれいな舗装で管理されています。

案内板にもある、地蔵尊社

案内板にもある明福寺

ちょっと寄り道をしてみました。

ふたたび下見往還の案内板がある角を直進すると宝満川です。

街道は、川を渡り、築山中学校のグランド横を抜けます。

宝満川に掛かる橋をを渡り、グランドの北側の道を西へ

グランド横を抜けると、県道77号と合流します。

歩道橋のある交差点、右の高台が筑紫小学校です。

街道は、左折してJA筑紫を迂回して元に戻ります。

昔は、小学校の高台が南に張り出していたためと思われます。

迂回して、県道に戻り横切ります。

猿田彦大神があります。

道なりに左方向へすすみます。

県道77号 筑紫野三輪線筑紫交差点。渡り、犬眠社建物の裏を左折が街道です。

再び、筑紫野三輪線に合流。

筑紫野バイパス下をくぐり抜けて、裏の常葉高校南側を進みます。

常葉高校南側

筑紫野三輪線合流手前、筑紫神社東側に沿う道が街道です。

東側参道の鳥居

東側参道

坂を登ると、五社神社の社殿が見えます。

筑紫神社 社殿

参道の五社神社(須賀神社)

元禄12年に立てられ元禄の鳥居と呼ばれている四の鳥居

長崎街道は、東側参道から、この鳥居右側の参道へと続いています。

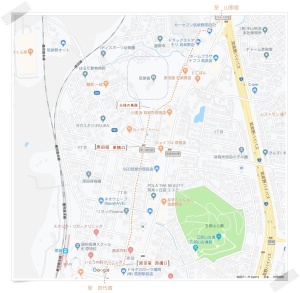

原田宿 東構口です。 原田宿側から筑紫神社を望む。

東構口から原田宿へ。

きれいに整備されていますが、特に遺構はありません。

原田宿の街並み

原田宿の街並み

正面のカーブが、西搆口です。

西搆口に大きな案内板がありますが、妬けて見ることができません。

再築を望みます。

※ 2022年久留米に行く途中立ち寄ると、案内板が新しくなっていた。

西搆口を抜けるとすぐJR原田駅です。

JR原田駅入口交差点の案内板より

小倉・常盤橋からスタート、6回にわたり 福岡県内の長崎街道を歩きました。

あとの長崎までは、宿場ごとに散策を楽しみたいと思っています。

あとの長崎までは、宿場ごとに散策を楽しみたいと思っています。

筑前六宿とは、福岡藩領をとおる長崎街道にある黒崎宿(北九州市八幡西区)木屋瀬宿(北九州市八幡西区)、飯塚宿(飯塚市)、内野宿(嘉穂郡穂波町)、山家宿(筑紫野市)、原田宿(筑紫野市)をさしています。

宿には御茶屋(本陣)・町茶屋(脇本陣)がおかれ、庶民は旅籠屋・木賃宿に宿泊しました。

宿には御茶屋(本陣)・町茶屋(脇本陣)がおかれ、庶民は旅籠屋・木賃宿に宿泊しました。

筑前六宿は、長崎奉行・オランダ人・九州の諸大名などが通行し、九州内の宿駅では最も繁盛しました。

長崎街道 山家宿~原田宿 2019-06-03

長崎街道 山家宿 2019-06-03

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2019/06/03/9080729

長崎街道 冷水峠越え (内野~冷水峠~山家) 2019-05-02

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2019/05/02/9069067

長崎街道 内野宿 2019-05-02

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2019/05/02/9068565

長崎街道 桂川~上穂波~内野宿 2019-05-02

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2019/05/02/9067667

長崎街道 飯塚宿~天道~桂川 2019-03-23

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2019/03/23/9050941

長崎街道 飯塚宿 2019-03-23

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2019/03/23/9050873

長崎街道 小竹 ~ 飯塚 2019-02-23

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2019/02/23/9040353

長崎街道 直方の城下町から小竹 2019-02-23

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2019/02/23/9040035

長崎街道 木屋瀬宿 旧高崎家住宅・村庄屋跡(松尾家) 2018-11-14

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2018/11/17/9000054

長崎街道 木屋瀬宿 ~ 直方 2018-11-14

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2018/11/14/8998938

長崎街道 立場茶屋銀杏屋・石坂の急坂 (北九州市八幡西区石坂) 2018-11-12

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2018/11/12/8996874

長崎街道 城下町小倉 ~ 黒崎宿 ④ 2018-11-08

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2018/11/08/8995579

長崎街道 城下町小倉 ~ 黒崎宿 ③ 2018-11-08

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2018/11/08/8994829

長崎街道 城下町小倉 ~ 黒崎宿 ② 2018-11-08

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2018/11/08/8993996

長崎街道 城下町小倉 ~ 黒崎宿 ① 2018-11-08

http://kaz1001.asablo.jp/blog/2018/11/08/8990955

千住博展へ 北九州市美術館分館 ― 2019-06-05

高野山金剛峯寺襖絵完成記念 千住博展 へ行ってきました。

5階は、障壁画「断崖図」「瀧図」と、制作工程のビデオで放映ブース。

総延長17メートルの《断崖図》、25メートルの《瀧図》から成る作品

麻紙、胡粉(白色部分)、天然岩絵の具 焼き群青(黒色部分)、プラチナでの作品

麻紙、胡粉(白色部分)、天然岩絵の具 焼き群青(黒色部分)、プラチナでの作品

千住博の世界観を堪能しました。

4階では、初期からこれまでの代表作が展示されています。

最後の、《龍神Ⅰ、Ⅱ》だけ撮影可でした。

高野山金剛峯寺襖絵完成記念 千住博展

2019年4月23日(火)~ 6月16日(日)

北九州市美術館分館 リバーウォーク北九州5F

企画展 高野山金剛峯寺襖絵完成記念 千住博展

http://kmma.jp/bunkan/exhibition/2019_hiroshisenju.html

千住博展 北九州公式 Twitter

https://twitter.com/senju_kitakyu

2019年4月23日(火)~ 6月16日(日)

北九州市美術館分館 リバーウォーク北九州5F

企画展 高野山金剛峯寺襖絵完成記念 千住博展

http://kmma.jp/bunkan/exhibition/2019_hiroshisenju.html

千住博展 北九州公式 Twitter

https://twitter.com/senju_kitakyu

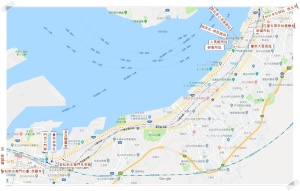

門司往還 小倉城下から大里宿 ― 2019-06-05

門司往還 小倉城下から大里宿(本土赤間関への渡海地)

門司往還は、常盤橋から、門司口門(小倉北区砂津川河口)を経て、大里宿(門司区大里本町)までの区間をいいます。多くの大名の参勤街道として活況を呈していました。

門司往還は、常盤橋から、門司口門(小倉北区砂津川河口)を経て、大里宿(門司区大里本町)までの区間をいいます。多くの大名の参勤街道として活況を呈していました。

小倉駅前 旧コレットを抜ける "参勤交代往還路"

"参勤交代往還路"案内板 旧コレット裏

岩松助左衛門の墓(西顕寺)

西顕寺から真っ直ぐに歩くと、突き当たりを左折し新砂津交差点を左に折れる。

砂津川沿いを歩き踏切りを渡り、カード下を右折、門司口橋で砂津川を渡る。

門司口門跡

貴布祢神社

岩松助左衛門生家跡

長浜閻魔堂

大里宿へ

門司港赤煉瓦プレイス・門司麦酒煉瓦館(帝国麦酒門司工場)

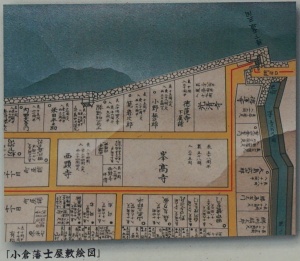

豊前大里宿絵図

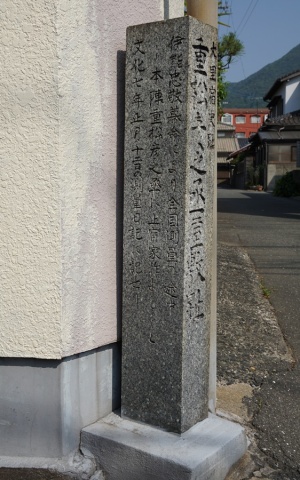

豊前大里宿趾

長崎番所趾

人馬継所趾

御高札・南部屋跡

重松彦之丞屋敷趾

御番所趾

大里宿の街並み

昔のゴミ箱がありました。

大里村 庄屋石原宗祐屋敷趾

判行寺石碑趾 西生寺

“大里宿”について

慶長17年(1612)、冷水峠が開通して、長崎街道が短縮されたので、九州諸大名はこの路を参勤に利用するようになりました。筑前六宿はこの時成立しました。細川藩もこれに関連し、本土渡海の為に、短距離で潮の都合のよい大里を選び、ここに宿駅を設置したようです。

大里宿は九州最北部に位置し、上り赤間関には海上約一里半(5.9km)、下り小倉へは一里十九町十七間余(約6km)となる宿駅です。

宿駅は村の中央部を町区(田畑川と水無川の間)とし、両端を南北区とする、全長646mの街道沿いに軒を連ねた小さな宿駅でした。(北九州市観光協会HPより)

慶長17年(1612)、冷水峠が開通して、長崎街道が短縮されたので、九州諸大名はこの路を参勤に利用するようになりました。筑前六宿はこの時成立しました。細川藩もこれに関連し、本土渡海の為に、短距離で潮の都合のよい大里を選び、ここに宿駅を設置したようです。

大里宿は九州最北部に位置し、上り赤間関には海上約一里半(5.9km)、下り小倉へは一里十九町十七間余(約6km)となる宿駅です。

宿駅は村の中央部を町区(田畑川と水無川の間)とし、両端を南北区とする、全長646mの街道沿いに軒を連ねた小さな宿駅でした。(北九州市観光協会HPより)

トリマー・テーブルを自作しました ― 2019-06-19

トリマーテーブル自作

簡単に脱着できるコンパクトなテーブルです

木工トリマーとは、電動の本体にトリマービットを先端に付けて高速回転させることで、木材を、装飾(トリミング)するための工具です。面取りや溝切りが楽にできます。

リョービ MTR-41を使ってます。

まえから、トリマーテーブルを作ろうと思案してました。

簡単に脱着ができるものを作りました。

555㎜×400㎜×25㎜のパイン集成材があったので、少し小さいけど、これを利用。

ねじから木材まで、手持ちの材で済みました。

ベースを固定するために、10cm角くらいを彫り込む。

掘り込み深さは約10mmくらい (M4の20㎜があったので適当に合わせました。

ディッシュビットで底さらいと行きたいところですが手持ちがありません!ちょっと雑ですが・・

掘り込み深さは約10mmくらい (M4の20㎜があったので適当に合わせました。

ディッシュビットで底さらいと行きたいところですが手持ちがありません!ちょっと雑ですが・・

ベースプレートを外し、ベース(ホルダー)を取り付けます。

設置用の台を作ります。

10cm角の柱があったので欠き取りです。

丸ノコで深さを調整し、先ずは両端に切り込みを入れます

欠き取る部分に2㎜間隔で切り込みを入れます

丸ノコで深さを調整し、先ずは両端に切り込みを入れます

欠き取る部分に2㎜間隔で切り込みを入れます

金づちで切り込みを倒すように軽く叩きます

木工用 ヤスリでならします

木工用 ヤスリでならします

トリマーテーブルが完成したので、作業効率がアップすること間違いなしです。

あとは、ガイドを作成します。

あとは、ガイドを作成します。

トリマーのベースが2,500円くらいでありますので、別にあると更に楽になるかもです。

最近のコメント