本庄の大楠(国指定天然記念物) - 福岡県築上郡築上町 ― 2018-10-09

住吉神社 例大祭・流鏑馬 -- 福岡市博多区住吉 ― 2018-10-13

住吉神社 例大祭・流鏑馬

住吉神社の行事案内に、

例大祭(相撲会大祭)のお知らせ

例大祭神事

日時 : 10月12日(金) 午後 4 時 夜渡祭

13日(土) 午前10時 本殿祭

14日(日) 午前10時 納祭

神賑わい行事

日時 : 12日(金) 午前9時 少年相撲大会

12日(金) 午後4時半 稚児行列(下照姫神社まで)

13日(土)午前11時半頃 流鏑馬行事(小笠原流)

と、ありましたので、住吉神社流鏑馬奉納を見に出かけました。

例大祭(相撲会大祭)のお知らせ

例大祭神事

日時 : 10月12日(金) 午後 4 時 夜渡祭

13日(土) 午前10時 本殿祭

14日(日) 午前10時 納祭

神賑わい行事

日時 : 12日(金) 午前9時 少年相撲大会

12日(金) 午後4時半 稚児行列(下照姫神社まで)

13日(土)午前11時半頃 流鏑馬行事(小笠原流)

と、ありましたので、住吉神社流鏑馬奉納を見に出かけました。

例大祭の神事が始まります。

11:30、神事が終わり 流鏑馬奉納が始まります。

騎手が神社に参拝後に、表参道を通り、那珂川に架かる赤い住吉橋に向かいます。

お潮井取りらしいです。 「てぼ」を持っておられます。

そして神社に戻り流鏑馬(やぶさめ)が始まります。

流鏑馬の道を御祓いし、そしてテスト走行です。

いよいよ流鏑馬のスタートです。

表参道が狭くて参拝客が多いので写真がうまく撮れませんでした。

次回は的を射る姿をうまく撮りたいと思います。

お疲れ様でした。 退場です。 トイレの横から外祭通用門へ廻ります。

お馬さんの興奮を冷ますために、境内を5~6周させるそうです。

鎮西大社 諏訪神社、参道・鳥居 -- 長崎市上西山町18番15号 ― 2018-10-14

鎮西大社 諏訪神社、参道・鳥居

孫の七五三の祝い、七五三祈願に、諏訪神社を訪れました。

孫は着付けを済ませてくるので現地集合。

で、一時間前に訪れ、一ノ鳥居からじっくり観てきました。

数十年ぶりの訪問でした。

孫は着付けを済ませてくるので現地集合。

で、一時間前に訪れ、一ノ鳥居からじっくり観てきました。

数十年ぶりの訪問でした。

鎮西大社と称えられる長崎の総氏神様です。

諏訪・森崎・住吉の三社がおまつりされ、 厄除け・縁結び・海上守護の神社として崇敬されています。

長崎は、戦国時代にイエズス会の教会領となり、かつて長崎市内にまつられていた諏訪・森崎・住吉の三社を、寛永2年(1625)に初代宮司青木賢清によって、西山郷円山(現在の松森神社の地)に再興、長崎の産土神としたのが始まりです。

長崎 幼稚園 学校法人 諏訪幼稚園

さらに、慶安元年(1648)には徳川幕府より朱印地を得て、現在地に鎮西無比の荘厳な社殿が造営されました。

安政4年(1857)不慮の火災に遭い、社殿のほとんどを焼失しましたが、孝明天皇の思召しにより、明治2年(1869)に約十年の歳月をかけて以前に勝る社殿が再建され、さらに、昭和59年の御鎮座360年祭、平成6年の370年祭を記念して、二度の造営を行い現在の社殿が完成されました。

当神社の大祭(長崎くんち 10月7・8・9日)は、絢爛豪華で異国情緒のある祭として日本三大祭の一つに数えられ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 (諏訪神社 HPより)

諏訪・森崎・住吉の三社がおまつりされ、 厄除け・縁結び・海上守護の神社として崇敬されています。

長崎は、戦国時代にイエズス会の教会領となり、かつて長崎市内にまつられていた諏訪・森崎・住吉の三社を、寛永2年(1625)に初代宮司青木賢清によって、西山郷円山(現在の松森神社の地)に再興、長崎の産土神としたのが始まりです。

長崎 幼稚園 学校法人 諏訪幼稚園

さらに、慶安元年(1648)には徳川幕府より朱印地を得て、現在地に鎮西無比の荘厳な社殿が造営されました。

安政4年(1857)不慮の火災に遭い、社殿のほとんどを焼失しましたが、孝明天皇の思召しにより、明治2年(1869)に約十年の歳月をかけて以前に勝る社殿が再建され、さらに、昭和59年の御鎮座360年祭、平成6年の370年祭を記念して、二度の造営を行い現在の社殿が完成されました。

当神社の大祭(長崎くんち 10月7・8・9日)は、絢爛豪華で異国情緒のある祭として日本三大祭の一つに数えられ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 (諏訪神社 HPより)

諏訪神社 一の鳥居

1835年(天保6)、青銅製の鳥居を建立。のちに台風により倒壊、戦時中の金属供出で鳥居を撤去。1952年(昭和27)、鉄筋コンクリートで一の鳥居が再々建立された。

諏訪神社 二の鳥居

二の鳥居まえの灯篭、天明3年(1783年)建焉とあります。

1637年(寛永14)建立。諏訪神社に現存する鳥居の中で最古。最初は一の鳥居だった、石材は風頭石(安山岩)といわれる。

諏訪神社 三の鳥居、四の鳥居

三の鳥居、1877年(明治10)3月建立。 四の鳥居、1923年(大正12)10月建立。

「まよい子志らせ石」 (迷い子知らせ石)

諏訪神社 五の鳥居

1935年(昭和10)9月、建立。

祓戸神社

立ち狛犬・逆立ち狛犬

踊り馬場 長坂 大門

太鼓楼と大門

諏訪神社の顔と言うべき門。大門 73段の石段の長坂

先週、この場所で秋季大祭「長崎くんち」の奉納踊がありました。

右側に、桟敷席のパイプがまだ残っています。

先週、この場所で秋季大祭「長崎くんち」の奉納踊がありました。

右側に、桟敷席のパイプがまだ残っています。

鎮西大社 諏訪神社 -- 長崎市上西山町18番15号 ― 2018-10-14

孫の七五三の祝い、七五三祈願に、諏訪神社を訪れました。

孫は着付けを済ませてくるので現地集合。

で、一時間前に訪れ、一ノ鳥居からじっくり観てきました。

数十年ぶりの訪問でした。

孫は着付けを済ませてくるので現地集合。

で、一時間前に訪れ、一ノ鳥居からじっくり観てきました。

数十年ぶりの訪問でした。

鎮西大社 諏訪神社

鎮西大社 諏訪神社

鎮西大社と称えられる長崎の総氏神様です。

諏訪・森崎・住吉の三社がおまつりされ、 厄除け・縁結び・海上守護の神社として崇敬されています。

長崎は、戦国時代にイエズス会の教会領となり、かつて長崎市内にまつられていた諏訪・森崎・住吉の三社を、寛永2年(1625)に初代宮司青木賢清によって、西山郷円山(現在の松森神社の地)に再興、長崎の産土神としたのが始まりです。

長崎 幼稚園 学校法人 諏訪幼稚園

さらに、慶安元年(1648)には徳川幕府より朱印地を得て、現在地に鎮西無比の荘厳な社殿が造営されました。

安政4年(1857)不慮の火災に遭い、社殿のほとんどを焼失しましたが、孝明天皇の思召しにより、明治2年(1869)に約十年の歳月をかけて以前に勝る社殿が再建され、さらに、昭和59年の御鎮座360年祭、平成6年の370年祭を記念して、二度の造営を行い現在の社殿が完成されました。

当神社の大祭(長崎くんち 10月7・8・9日)は、絢爛豪華で異国情緒のある祭として日本三大祭の一つに数えられ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 (諏訪神社 HPより)

諏訪・森崎・住吉の三社がおまつりされ、 厄除け・縁結び・海上守護の神社として崇敬されています。

長崎は、戦国時代にイエズス会の教会領となり、かつて長崎市内にまつられていた諏訪・森崎・住吉の三社を、寛永2年(1625)に初代宮司青木賢清によって、西山郷円山(現在の松森神社の地)に再興、長崎の産土神としたのが始まりです。

長崎 幼稚園 学校法人 諏訪幼稚園

さらに、慶安元年(1648)には徳川幕府より朱印地を得て、現在地に鎮西無比の荘厳な社殿が造営されました。

安政4年(1857)不慮の火災に遭い、社殿のほとんどを焼失しましたが、孝明天皇の思召しにより、明治2年(1869)に約十年の歳月をかけて以前に勝る社殿が再建され、さらに、昭和59年の御鎮座360年祭、平成6年の370年祭を記念して、二度の造営を行い現在の社殿が完成されました。

当神社の大祭(長崎くんち 10月7・8・9日)は、絢爛豪華で異国情緒のある祭として日本三大祭の一つに数えられ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 (諏訪神社 HPより)

大楠

この大楠は、神社が三百六十三年前に創建された当時の絵図に大きく描かれているので五・六百年は経っていると思われる。

この大楠は、神社が三百六十三年前に創建された当時の絵図に大きく描かれているので五・六百年は経っていると思われる。

太鼓楼

平成の御大典記念として多くの氏子崇敬者の募財をもって平成4年4月7日に竣工しました。

この楼の中には、胴回り4.25メートルの大太鼓があり、朝夕に太鼓の音をもって、氏子地域をお祓いしています。 (諏訪神社 HPより)

平成の御大典記念として多くの氏子崇敬者の募財をもって平成4年4月7日に竣工しました。

この楼の中には、胴回り4.25メートルの大太鼓があり、朝夕に太鼓の音をもって、氏子地域をお祓いしています。 (諏訪神社 HPより)

大門

諏訪神社の顔と言うべき門です。

この下の坂は長坂と呼ばれ、坂の町長崎を象徴するものです。

諏訪神社の顔と言うべき門です。

この下の坂は長坂と呼ばれ、坂の町長崎を象徴するものです。

境内より、大門ごしに 諏訪神社の向いにそびえる彦山を望む

手水舎

神輿庫

平成3年9月に台風17・19号で大門横の回廊は倒壊しましたが、平成11年に再建されました。

この東回廊に神輿3基を常時展示する神輿庫があります。

平成3年9月に台風17・19号で大門横の回廊は倒壊しましたが、平成11年に再建されました。

この東回廊に神輿3基を常時展示する神輿庫があります。

拝殿

明治2年に再建された社殿を残し、それを増築する手法にて昭和58年に増改築されている。

明治2年に再建された社殿を残し、それを増築する手法にて昭和58年に増改築されている。

ちょうど、結婚式が行われていました。

拝殿前より、彦山を望む

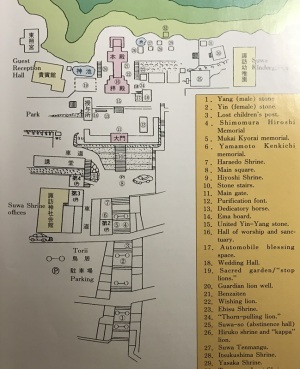

なぜか、英語版案内の地図の方がわかりやすい!

本殿の周りに、

止め事成就の狛犬、願掛け狛犬、カッパ狛犬、トゲ抜き狛犬、立ち狛犬・逆立ち狛犬、高麗犬(こまいぬ)の井戸 などたくさんの狛犬がいます。

玉園稲荷神社、かえる岩、「諏訪荘」など次回ゆっくり散策したいと思います。

玉園稲荷神社、かえる岩、「諏訪荘」など次回ゆっくり散策したいと思います。

北野天満宮 -- 久留米市北野町中3267 ― 2018-10-16

コスモス街道のすぐそばである北野天満宮を訪れました。

コスモスは今年の台風の為か、若干期待はずれでしたが・・・・・・

県の天然記念物に指定されている樹齢900年の大樟

根元周囲は22m、樹高は17.5m。

根元周囲は22m、樹高は17.5m。

石造鳥居 (県指定文化財)

「肥前鳥居」とか「慶長鳥居」とか呼ばれるそうです。

「肥前鳥居」とか「慶長鳥居」とか呼ばれるそうです。

凝灰岩を削って造られているそうです。

境内にはたくさんの大きな樟があります。

天満宮 楼門

楼門の扁額

楼門前の狛犬

天喜2年(1054年)に創建。

京都の北野天満宮より菅原道真公の分霊をこの地に祀ったことが始まりだそうです。

京都の北野天満宮より菅原道真公の分霊をこの地に祀ったことが始まりだそうです。

北野天満宮拝殿

北野天満宮 本殿

金と銀の鷽

毎年、10月の第3日曜日には県の無形文化財に指定されている、秋祭り「おくんち」

次の日曜日です。

神社の氏子の皆さんが準備に忙しそうでした。

神輿でしょうか? こちらもスタンバイ!

最近のコメント