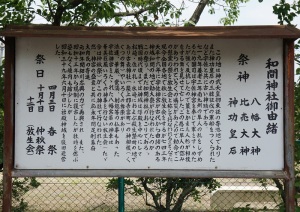

和間神社 - 大分県宇佐市浮殿 ― 2017-06-17

豊後高田 昭和の町を散策 - 大分県豊後高田市大字新町 ― 2017-06-17

粟嶋社(あわしましゃ) - 大分県豊後高田市臼野7-10 ― 2017-06-17

金剛山 長安寺 - 大分県豊後高田市加礼川635 ― 2017-06-17

国東半島六郷満山 札所八番 金剛山 長安寺

長安寺は山号(さんごう)を金剛山という天台宗の古刹(こさつ)で、平安時代に六郷満山を統括していた西叡山高山寺(さいえいざんこうざんじ)が衰微したのに伴い、寺勢をあげて発展した寺院です。鎌倉時代には幕府の祈願寺として隆盛し、元寇の際の異国降伏祈祷などで、六郷満山の中心的役割を果たしました。

戦国時代、ここ長安寺には大友氏の有力な家臣であった吉弘氏が本拠を構え、武力と神仏の力でその勢力を拡げました。(豊後高田市HPより)

長安寺は山号(さんごう)を金剛山という天台宗の古刹(こさつ)で、平安時代に六郷満山を統括していた西叡山高山寺(さいえいざんこうざんじ)が衰微したのに伴い、寺勢をあげて発展した寺院です。鎌倉時代には幕府の祈願寺として隆盛し、元寇の際の異国降伏祈祷などで、六郷満山の中心的役割を果たしました。

戦国時代、ここ長安寺には大友氏の有力な家臣であった吉弘氏が本拠を構え、武力と神仏の力でその勢力を拡げました。(豊後高田市HPより)

石造仁王像 ・・ 旧収蔵庫の前に建つ組の仁王像です。

石材は、田染石で江戸時代後期の製作とされている。

石材は、田染石で江戸時代後期の製作とされている。

石造仁王像 ・・ 江戸中期の製作らしく、石材は安山岩で、造立年の明らかな像としては

豊後高田市内では最も古いそうです。

豊後高田市内では最も古いそうです。

長安寺 本堂

奥の院に通じる石段には多数の歌碑が・・・

奥の院六所権現

奥の院六所権現 本殿

奥の院六所権現の右手に建つ、総高3.6mの国東塔 県指定有形文化財

建立は、鎌倉幕府が滅亡した1333年と推定される。と案内パンフにある。

建立は、鎌倉幕府が滅亡した1333年と推定される。と案内パンフにある。

参道手前の駐車場分岐にある、鳥居と扁額

六郷満山 富貴寺 - 大分県豊後高田市田染蕗2395 ― 2017-06-17

富貴寺は平安時代に宇佐神宮大宮司の氏寺として開かれた由緒ある寺院です。

中でも阿弥陀堂(いわゆる富貴寺大堂)は、宇治平等院鳳凰堂、平泉中尊寺金色堂と並ぶ日本三阿弥陀堂のひとつに数えられ、現存する九州最古の木造建築物であり、国宝指定されています。(豊後高田市HPより)

中でも阿弥陀堂(いわゆる富貴寺大堂)は、宇治平等院鳳凰堂、平泉中尊寺金色堂と並ぶ日本三阿弥陀堂のひとつに数えられ、現存する九州最古の木造建築物であり、国宝指定されています。(豊後高田市HPより)

石幢と板碑

庚申塔、不動明王石仏(地蔵石仏)

仁王門

仁王像(吽形)

仁王像(阿形)

富貴寺大堂(おおどう)は平安建築のひとつとして貴重な存在であり、1952年11月22日に国宝に指定されている。

また、2013年10月17日には、富貴寺境内が史跡に指定されている。

また、2013年10月17日には、富貴寺境内が史跡に指定されている。

富貴寺大堂の左右から入って参拝出来ます。

撮影禁止で明かりもなく、懐中電灯で木造阿弥陀如来坐像と大堂壁画を見ることが出来ます。

木造阿弥陀如来坐像 国指定重要文化財

大堂壁画 国指定重要文化財

撮影禁止で明かりもなく、懐中電灯で木造阿弥陀如来坐像と大堂壁画を見ることが出来ます。

木造阿弥陀如来坐像 国指定重要文化財

大堂壁画 国指定重要文化財

富貴寺大堂の裏、奥の院に向かう階段と五輪塔群。

国東塔

笠塔婆

富貴寺本堂

最近のコメント