千住博展へ 北九州市美術館分館 ― 2019-06-05

高野山金剛峯寺襖絵完成記念 千住博展 へ行ってきました。

5階は、障壁画「断崖図」「瀧図」と、制作工程のビデオで放映ブース。

総延長17メートルの《断崖図》、25メートルの《瀧図》から成る作品

麻紙、胡粉(白色部分)、天然岩絵の具 焼き群青(黒色部分)、プラチナでの作品

麻紙、胡粉(白色部分)、天然岩絵の具 焼き群青(黒色部分)、プラチナでの作品

千住博の世界観を堪能しました。

4階では、初期からこれまでの代表作が展示されています。

最後の、《龍神Ⅰ、Ⅱ》だけ撮影可でした。

高野山金剛峯寺襖絵完成記念 千住博展

2019年4月23日(火)~ 6月16日(日)

北九州市美術館分館 リバーウォーク北九州5F

企画展 高野山金剛峯寺襖絵完成記念 千住博展

http://kmma.jp/bunkan/exhibition/2019_hiroshisenju.html

千住博展 北九州公式 Twitter

https://twitter.com/senju_kitakyu

2019年4月23日(火)~ 6月16日(日)

北九州市美術館分館 リバーウォーク北九州5F

企画展 高野山金剛峯寺襖絵完成記念 千住博展

http://kmma.jp/bunkan/exhibition/2019_hiroshisenju.html

千住博展 北九州公式 Twitter

https://twitter.com/senju_kitakyu

門司往還 小倉城下から大里宿 ― 2019-06-05

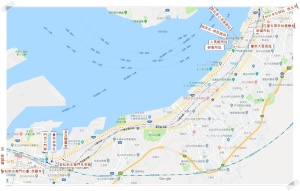

門司往還 小倉城下から大里宿(本土赤間関への渡海地)

門司往還は、常盤橋から、門司口門(小倉北区砂津川河口)を経て、大里宿(門司区大里本町)までの区間をいいます。多くの大名の参勤街道として活況を呈していました。

門司往還は、常盤橋から、門司口門(小倉北区砂津川河口)を経て、大里宿(門司区大里本町)までの区間をいいます。多くの大名の参勤街道として活況を呈していました。

小倉駅前 旧コレットを抜ける "参勤交代往還路"

"参勤交代往還路"案内板 旧コレット裏

岩松助左衛門の墓(西顕寺)

西顕寺から真っ直ぐに歩くと、突き当たりを左折し新砂津交差点を左に折れる。

砂津川沿いを歩き踏切りを渡り、カード下を右折、門司口橋で砂津川を渡る。

門司口門跡

貴布祢神社

岩松助左衛門生家跡

長浜閻魔堂

大里宿へ

門司港赤煉瓦プレイス・門司麦酒煉瓦館(帝国麦酒門司工場)

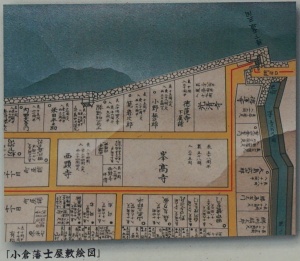

豊前大里宿絵図

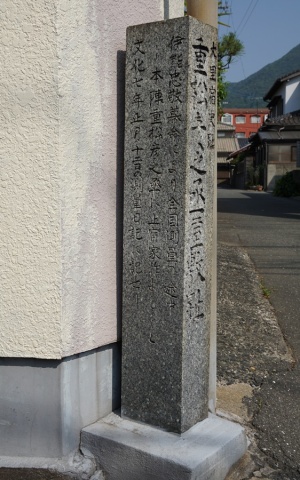

豊前大里宿趾

長崎番所趾

人馬継所趾

御高札・南部屋跡

重松彦之丞屋敷趾

御番所趾

大里宿の街並み

昔のゴミ箱がありました。

大里村 庄屋石原宗祐屋敷趾

判行寺石碑趾 西生寺

“大里宿”について

慶長17年(1612)、冷水峠が開通して、長崎街道が短縮されたので、九州諸大名はこの路を参勤に利用するようになりました。筑前六宿はこの時成立しました。細川藩もこれに関連し、本土渡海の為に、短距離で潮の都合のよい大里を選び、ここに宿駅を設置したようです。

大里宿は九州最北部に位置し、上り赤間関には海上約一里半(5.9km)、下り小倉へは一里十九町十七間余(約6km)となる宿駅です。

宿駅は村の中央部を町区(田畑川と水無川の間)とし、両端を南北区とする、全長646mの街道沿いに軒を連ねた小さな宿駅でした。(北九州市観光協会HPより)

慶長17年(1612)、冷水峠が開通して、長崎街道が短縮されたので、九州諸大名はこの路を参勤に利用するようになりました。筑前六宿はこの時成立しました。細川藩もこれに関連し、本土渡海の為に、短距離で潮の都合のよい大里を選び、ここに宿駅を設置したようです。

大里宿は九州最北部に位置し、上り赤間関には海上約一里半(5.9km)、下り小倉へは一里十九町十七間余(約6km)となる宿駅です。

宿駅は村の中央部を町区(田畑川と水無川の間)とし、両端を南北区とする、全長646mの街道沿いに軒を連ねた小さな宿駅でした。(北九州市観光協会HPより)

最近のコメント