備中松山城(高梁城) - 岡山県高梁市内山下 ― 2022-11-16

( 写真をクリックすると拡大されます。)

倉敷から岡山へ向かいます。

現存天守を持つ山城 備中松山城 を目指します。

現存天守を持つ山城 備中松山城 を目指します。

日本100名城の一つ。現存天守12城の一つでもあり、この中で唯一の山城です。

備中松山城では、天守と二重櫓の2棟の建物と三の平櫓東土塀の1基の土塀が国の重要文化財に指定されています。

賀陽ICから高梁へ向かう途中のループ橋当たりで、雲海らしきものを発見。

時間はAM 9:00、この時間で雲が残っているのにびっくりです。

時間はAM 9:00、この時間で雲が残っているのにびっくりです。

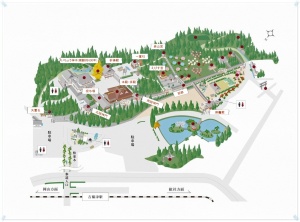

城見橋公園到着

城まちステーション(備中松山城 登城整理バスのりば)

(シャトルバス)城見橋駐車場(5合目)~ふいご峠(8合目) 登城整理料 大人500円

ふいご峠到着

備中松山城の御社壇に納められた三振の宝剣をこの場所で作らせ、その為に大きな「ふいご」が設置されていたことから、この名前がついたそうです。

ふいご峠から天守までが徒歩で約20~25分、700m、攻めます。

中太鼓の丸跡石垣

御根小屋と天守との伝達手段として使われた太鼓の丸。下太鼓の丸と中太鼓の丸の二つの中継地点をもうけ、太鼓の合図で連絡を取り合っていたそうです。

大手門跡・三の丸・厩曲輪石垣と土塀

ここの石垣は圧巻です。

天然の岩盤の上に石垣を築き、更に土塀を建てる。山城の魅力です。

三の平櫓東土塀 一部が国の重要文化財に指定されています。

三の丸 と 厩曲輪石垣

三の平櫓跡

黒門跡、右に厩曲輪(うまやぐるわ)

黒門跡付近の紅葉

黒門跡

四の平櫓跡

二の丸石垣 最も古い石垣

二の丸石垣の野面積(のづらづみ)を見ながら 、二の丸へ

さんじゅーろー石製ベンチ

二の丸跡から、復元された本丸南御門、五の平櫓の向こうに天守が姿を現す。

現存12天守のひとつである備中松山城の天守が構える。

本丸東御門

本丸石垣、土塀を見ながら、二重櫓へ

天守の北側、二重櫓

高梁の街を見下ろしながら、ふいご峠まで歩きます。

備中松山城 天守 - 岡山県高梁市内山下 ― 2022-11-16

( 写真をクリックすると拡大されます。)

標高430mの臥牛山頂上付近に建つ天守は、国の重要文化財です。

現存天守を持つ山城としては最も高い所にあります。

臥牛山の大きな自然の岩と人工的な石垣とがうまく組み合わされて、お城が築かれています。

鎌倉時代、有漢郷(現高梁市有漢町)の地頭秋庭重信が大松山に城を築いたのを起源とし、1683(天和三)年に水谷勝宗によって3年がかりで修築され、今の天守の姿になりました。

現存天守を持つ山城としては最も高い所にあります。

臥牛山の大きな自然の岩と人工的な石垣とがうまく組み合わされて、お城が築かれています。

鎌倉時代、有漢郷(現高梁市有漢町)の地頭秋庭重信が大松山に城を築いたのを起源とし、1683(天和三)年に水谷勝宗によって3年がかりで修築され、今の天守の姿になりました。

二層二階の典型的な山城だが、三層に見える様にデザインされています。

篭城戦を想定し、囲炉裏や装束の間が設けられており、二階には御社壇(神棚)があるのが特徴です。

篭城戦を想定し、囲炉裏や装束の間が設けられており、二階には御社壇(神棚)があるのが特徴です。

天守 入口です。 左の紅葉の櫓跡が 八の平櫓跡です。

接続廊下(つなぎろうか)・・

1階ではなく、本丸手前にあった 八の平櫓とつなぐ廊下である。

石落とし

囲炉裡・・天守の中に囲炉裡があるのは珍しい

武者窓(連子窓)

狭間 外側はなるべく小さく、内側を広くして見える範囲を広くする工夫が・・

「昭和15年(1940)に皇紀2600年の記念事業として松山城を修築した主なる修築関係者を記し後世に伝う」とあります。

装束の間 - 籠城時の城主一家の居室床下に石を入れ隙間のないようにし、

忍びの者でも侵入できないように工夫されている。

装束の間 内部

天守より、二重櫓を望む。

天守 二階

御社壇(神棚)

天守より本丸を望む。

修復の跡

接続廊下(つなぎろうか)

三層に見えるのはこのせいですね!

八の櫓跡 ・・ 天守入口に向かう階段を登った所です。

八の櫓跡の紅葉

吉備津神社 - 岡山県岡山市北区吉備津 ― 2022-11-16

( 写真をクリックすると拡大されます。)

足利義満造営とされる本殿は独特の比翼入母屋造(吉備津造)で、拝殿とともに国宝に指定されています。

また、本殿から続く360mの美しい廻廊は一見の価値がある歴史的建造物です。

臨済宗の開祖、栄西は1141(保延7)年に備中(岡山県)吉備津宮の神官の子として誕生したそうです。

また、本殿から続く360mの美しい廻廊は一見の価値がある歴史的建造物です。

臨済宗の開祖、栄西は1141(保延7)年に備中(岡山県)吉備津宮の神官の子として誕生したそうです。

矢置石

大吉備津彦命が温羅(うら)との戦いのときに射た矢を置いたとされる岩です。

大吉備津彦命が温羅(うら)との戦いのときに射た矢を置いたとされる岩です。

北随神門

北随神門は北の参道に位置し、室町中期に再建されました。(重要文化財)

北随神門は北の参道に位置し、室町中期に再建されました。(重要文化財)

授与所・拝殿へ向かう階段

吉備津神社 拝殿

本殿・拝殿

本殿・拝殿(国宝)室町時代応永32年(1425年)再建

建築様式「比翼入母屋造」

全国唯一の様式から「吉備津造」とも称されます

本殿・拝殿(国宝)室町時代応永32年(1425年)再建

建築様式「比翼入母屋造」

全国唯一の様式から「吉備津造」とも称されます

本殿の大きさは桁行き48尺3寸(約14.6m)、梁間58尺3寸6分(約17.7m)、棟高(土台下端から箱棟上端まで)39尺6寸(約12m)、建坪78坪3強(約255m²)の大建築であり、京都の八坂神社につぐ大きさがあり、また出雲大社の約2倍以上の広さがあります。

本殿・拝殿は過去2回の火事によって焼失しましたが、現在の本殿・拝殿は今から約600年前の室町時代 将軍足利義満の時代に約25年の歳月をかけて応永32年(1425)に再建されました。 それ以来 解体修理もなくその雄大な姿を現代に伝えています。

明治43年の遷宮のとき、この拝殿だけは解体修理が行われ柱の一部が取り替えられました。

本殿との境に七級の木階を設けて連絡しており、本殿と拝殿はもともと一体のものとして設計された建物で、国宝目録にも『吉備津神社本殿・拝殿』として一体に数えられています。

(吉備津神社HPより抜粋)

本殿との境に七級の木階を設けて連絡しており、本殿と拝殿はもともと一体のものとして設計された建物で、国宝目録にも『吉備津神社本殿・拝殿』として一体に数えられています。

(吉備津神社HPより抜粋)

一童社

学問・芸能の神様をお祭りしており、江戸時代の国学者も厚く信仰したと伝えられ、

近年では進学を目指す人のお参りが絶えません。

学問・芸能の神様をお祭りしており、江戸時代の国学者も厚く信仰したと伝えられ、

近年では進学を目指す人のお参りが絶えません。

南随神門

廻廊の途中に位置し、延文2年(1357年)再建当社諸殿宇中最古の建造物。

御祭神に従い吉備国の平定に活躍した神々が祀られています。(重要文化財)

廻廊の途中に位置し、延文2年(1357年)再建当社諸殿宇中最古の建造物。

御祭神に従い吉備国の平定に活躍した神々が祀られています。(重要文化財)

南随神門 - 廻廊

廻廊

天正7年(1579年)再建、全長360mにもおよび、

自然の地形そのままに一直線に建てられています。(県指定重要文化財)

天正7年(1579年)再建、全長360mにもおよび、

自然の地形そのままに一直線に建てられています。(県指定重要文化財)

御竈殿

慶長17年(1612年)安原知種が願主となり再建され、

神秘的な鳴釜神事は古来より全国に知られています。(重要文化財)

慶長17年(1612年)安原知種が願主となり再建され、

神秘的な鳴釜神事は古来より全国に知られています。(重要文化財)

北随神門

北随神門は北の参道に位置し、室町中期に再建されました。(重要文化財)

北随神門は北の参道に位置し、室町中期に再建されました。(重要文化財)

最近のコメント