「坂の街」尾道 千光寺公園 - 広島県尾道市東土堂町 ― 2022-11-15

( 写真をクリックすると拡大されます。)

尾道市って?

尾道は、広島県東部に位置する温暖な港町。

尾道市って?

尾道は、広島県東部に位置する温暖な港町。

あの「しまなみ海道」の入り口としても有名

「坂の街」「文学の街」「映画の街」として全国的にも知られています。

「山の尾の道」と呼ばれ、ノスタルジックな町並みや風情ある坂道が魅力的な場所です。

博多、大宰府IC~九州自動車道-中国自動車道-山陽自動車道-尾道IC

11:30到着 早速ですが、お腹もすいたので、尾道ラーメン!

20-30m歩くと尾道水道です。

新尾道大橋 (起点側:尾道市尾崎町 - 終点側:尾道市向島町)

しまなみ海道を計画する際に、新尾道大橋の並行架橋に着手。わずか55m東西に離れた姉妹橋が仲良く並んでいます。

しまなみ海道を計画する際に、新尾道大橋の並行架橋に着手。わずか55m東西に離れた姉妹橋が仲良く並んでいます。

アーケード街「尾道通り」を横切り、千光寺ロープウェイへ

JR線路の下をくぐると、千光寺ロープウェイのりばです。

千光寺山の山頂まで一気にあがり、千光寺公園からゆっくり坂を下ってくるコースです。

千光寺山の山頂まで一気にあがり、千光寺公園からゆっくり坂を下ってくるコースです。

所要時間は3分ほど。定員は30名で、15分間隔で運行しています。

おとな片道320円で、500円の往復きっぷ

標高144.2mの千光寺公園を目指します。

おとな片道320円で、500円の往復きっぷ

標高144.2mの千光寺公園を目指します。

千光寺ロープウェイから、千光寺。 下は尾道水道を望む。

2022年3月、千光寺公園頂上展望台がリニューアルオープン

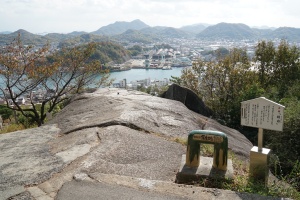

千光寺公園頂上展望台より尾道水道を望む。

展望台より、尾道美術館

千光寺に向かいます。

鼓岩は別名ポンポン岩

右側の岩の傷は大阪城築城の時、石垣材として搬出すべく割りかけたノミの跡といわれています。

右側の岩の傷は大阪城築城の時、石垣材として搬出すべく割りかけたノミの跡といわれています。

三十三観音堂

お堂の正面には桜木で造られた百八煩悩滅除大念珠が下げてあり、幸せを念じながらゆっくりと引きますと珠が上から落ちてカチカチと音がします。

お堂の正面には桜木で造られた百八煩悩滅除大念珠が下げてあり、幸せを念じながらゆっくりと引きますと珠が上から落ちてカチカチと音がします。

千光寺の「玉の岩」。その昔烏帽子岩の頂にははるか遠くを照らす“宝玉”があったと伝えられています。

大師堂

千光寺を開かれた空海(弘法大師)様をお祀りしているお堂

千光寺を開かれた空海(弘法大師)様をお祀りしているお堂

大師堂前の小門をくぐると目前に朱塗り唐づくりの鐘楼が断崖絶壁に建っています。

梵字岩(ぼんじいわ) 五代将軍、綱吉公の頃に刻まれた「梵字岩」

千光寺から坂道を下っていると素敵な古民家「みはらし亭」

発見!! 平山郁夫画伯、スケッチポイント

尾道 新大橋を天寧寺より遠望:場所/天寧寺(三重塔の上・小公園)

尾道 新大橋を天寧寺より遠望:場所/天寧寺(三重塔の上・小公園)

同じ構図を狙ってみました。

天寧寺の三重塔。 別名「海雲塔」

建立寺には五重の塔でしたが、江戸期の1692年(元禄5年)に

建立寺には五重の塔でしたが、江戸期の1692年(元禄5年)に

上の2重を撤去し、三重塔になったたそうです。

猫の細道には、猫をモチーフにした様々なオブジェが飾られています。

千光寺の境内脇からさらに下ると天寧寺の三重塔

天寧寺は、広島県尾道市東土堂町にある曹洞宗の寺院

天寧寺は、広島県尾道市東土堂町にある曹洞宗の寺院

天寧寺 本堂

天寧寺 五百羅漢

艮(うしとら)神社は、尾道旧市内で最も古いことで知られる由緒ある神社です⛩

その歴史は、平安時代にあたる806年までさかのぼるそう。

その歴史は、平安時代にあたる806年までさかのぼるそう。

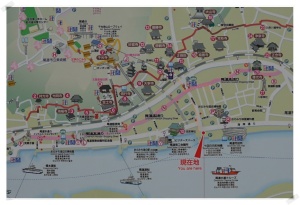

駐車場ですが、「尾道通り」商店街のPARIGOT PARKING (パリゴ・パーキング)

に停めました。 尾道ラーメンの店も近く、ロープーウェイ乗り場もすぐです。

※ 商店街の中でも、この「尾道通り」は24時間車両通行可能です!

PARIGOT PARKING (パリゴ・パーキング) 57台収容、30分100円

PARIGOT PARKING (パリゴ・パーキング) 57台収容、30分100円

白壁の町並み 倉敷美観地区 - 岡山県倉敷市中央・本町・阿知 ― 2022-11-15

( 写真をクリックすると拡大されます。)

白壁の町並み 倉敷美観地区

白壁の蔵屋敷、なまこ壁、柳並木など、趣ある景観が楽しめる倉敷美観地区。

伝統的な建物が作り出す町並みや、倉敷川沿いのレトロモダンな風景

白壁の蔵屋敷、なまこ壁、柳並木など、趣ある景観が楽しめる倉敷美観地区。

伝統的な建物が作り出す町並みや、倉敷川沿いのレトロモダンな風景

珈琲エル・グレコ

大原美術館に所蔵されているエル・グレコの《受胎告知》

その偉大な作家の名前を冠している純喫茶「エル・グレコ」

大原美術館に所蔵されているエル・グレコの《受胎告知》

その偉大な作家の名前を冠している純喫茶「エル・グレコ」

大原美術館 エル・グレコの"受胎告知"を見るための外国人が多いそうです。

大原美術館

昭和5年、倉敷の実業家大原孫三郎が設立したもので、西洋美術、近代美術を展示する私立美術館としては日本最初のものです。ギリシャ神殿風の本館の中には世界画壇の巨匠作品が多数展示されており、ツタにおおわれた石垣、門を入るとロダンの彫刻「洗礼者ヨハネ」「カレーの市民」の像が迎えてくれます。隣接して、分館、工芸・東洋館があります。 (倉敷観光Web)

昭和5年、倉敷の実業家大原孫三郎が設立したもので、西洋美術、近代美術を展示する私立美術館としては日本最初のものです。ギリシャ神殿風の本館の中には世界画壇の巨匠作品が多数展示されており、ツタにおおわれた石垣、門を入るとロダンの彫刻「洗礼者ヨハネ」「カレーの市民」の像が迎えてくれます。隣接して、分館、工芸・東洋館があります。 (倉敷観光Web)

国指定重要文化財 旧大原家住宅。

邸内は表からは想像できない景色。石畳に連なる倉群、静寂の日本庭園等々、落ち着いた雰囲気の中で、「倉敷の中の倉敷」をご堪能いただけます。(倉敷観光Web)

邸内は表からは想像できない景色。石畳に連なる倉群、静寂の日本庭園等々、落ち着いた雰囲気の中で、「倉敷の中の倉敷」をご堪能いただけます。(倉敷観光Web)

有隣荘

大原孫三郎が家族で住むために建てた大原家の旧別邸。独特の製法で焼かれた瓦は、見る角度によって緑色に光り、地元では「緑御殿」とも呼ばれています。

大原孫三郎が家族で住むために建てた大原家の旧別邸。独特の製法で焼かれた瓦は、見る角度によって緑色に光り、地元では「緑御殿」とも呼ばれています。

倉敷館(観光案内所)

1917(大正6)年に倉敷町役場として建てられた洋風木造建築。現在は観光案内所として観光ガイドや観光施設などの紹介を行う便利なスポットです。※倉敷市指定重要文化財

1917(大正6)年に倉敷町役場として建てられた洋風木造建築。現在は観光案内所として観光ガイドや観光施設などの紹介を行う便利なスポットです。※倉敷市指定重要文化財

倉敷民藝館

江戸時代末期の米倉を改装したもので、白壁と黒の貼り瓦が美しいコントラストを描いています。

倉敷における古民家利用の第一号であり、伝統的建造物保存のきっかけとなりました。

江戸時代末期の米倉を改装したもので、白壁と黒の貼り瓦が美しいコントラストを描いています。

倉敷における古民家利用の第一号であり、伝統的建造物保存のきっかけとなりました。

(倉敷観光Web)

夕暮れの街並み

【倉敷アイビースクエア】

白壁のイメージが強い美観地区も産業観光の舞台です。

綿花や米の集散地として栄えた天領の町倉敷でしたが、明治になると紡績業で再興が図られ、代官所跡に倉敷紡績所が建設されました。

本社工場を再開発し、複合文化施設として再生したのがアイビースクエア。ツタ(=アイビー)のからまる赤いレンガが目をひく敷地内には、陶芸が体験できる工房やホテルなどがあり、創業当時の原綿倉庫を利用した倉紡記念館は、当時の産業の歩みを現代に伝えています。 (倉敷観光Web)

白壁のイメージが強い美観地区も産業観光の舞台です。

綿花や米の集散地として栄えた天領の町倉敷でしたが、明治になると紡績業で再興が図られ、代官所跡に倉敷紡績所が建設されました。

本社工場を再開発し、複合文化施設として再生したのがアイビースクエア。ツタ(=アイビー)のからまる赤いレンガが目をひく敷地内には、陶芸が体験できる工房やホテルなどがあり、創業当時の原綿倉庫を利用した倉紡記念館は、当時の産業の歩みを現代に伝えています。 (倉敷観光Web)

尾道の千光寺公園、福山城を廻って 15:30くらいのホテル到着。

チェックイン後、16:00くらいからの美観地区でしたが、おかげで夕暮れのライトアップまで楽しめました。

最近のコメント